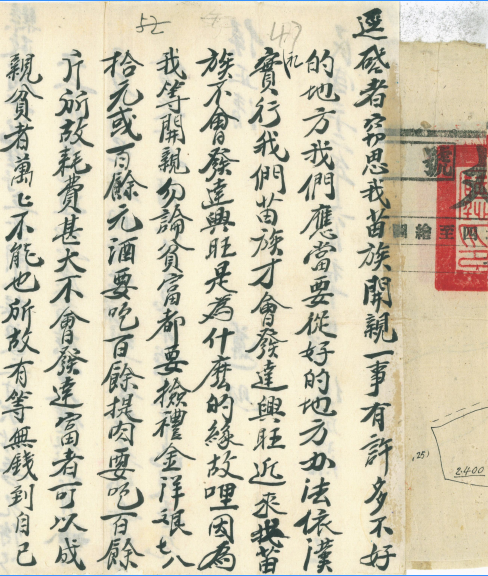

图为侯成藻写给侯正清的公函部分内容

爱国驱动下的团结之路:抗战全面爆发后,西畴作为滇越铁路重要物资中转站,战略地位陡然提升。为团结本地区少数民族一致抗战,西畴县成立了西畴县侬族苗族抗战意识促进会,提出一系列行之有效的举措。它们坚持“破立并举”原则:废除陈规时同步建设乡约,如在改良陈旧的婚丧嫁娶制度,让本地区壮族苗族民众从繁杂的礼制中解放出来;抗战动员强调“内外兼顾”,既组织壮丁支前,又保留“护寨队”维持地方治安;为保障军需,百姓甘愿艰苦度日,首供军粮,支援抗战前线。1939年2月,云南省政府主席龙云电令文山地区的广南、富宁、砚山、西畴4个县招收志愿兵。在抗日救亡运动的推动下,各民族爱国青年踊跃报名参军。至1939年冬末,以上4个县招收志愿兵4000余人。1944年,西畴县征兵500余人。在征粮支前方面,也作出了较大的贡献。从1942年至1945年间,文山地区共提供军需大米近4000万公斤,人均约68.5公斤。在征调繁重的1943年,昆明行营兵站总监部配拨文山地区承担的军粮为945.34万公斤,其中西畴县93.34万公斤。在民族大义面前,边疆人民展现出惊人的团结力量,也展现了危难关头人民群众所迸发的无穷智慧。

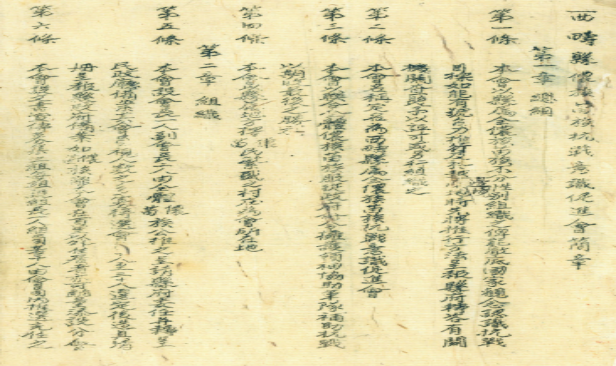

铁血盟约铸就抗战长城:为促使西畴县苗族抗战意识促进会在抗战中发挥更大的作用,时任西畴县苗族抗战意识促进会会长侯成藻联合本地壮族苗族进步人士于1941年制定《西畴县侬族苗族抗战意识促进会简章》,其目的是“本会以县属全体侬族苗族部分性别组织之俾能彻底国家观念认识抗战目标”“本会以联合全体侬族苗族服从政府命令拥护领袖协助军队补助抗战以收最后之胜利”:其组织架构设文书、宣传、募集三组,实行会员推选任职制。文书组主办一切文件及改进风俗文化;宣传组每月出发各乡宣传抗战必胜意义俾全体同族不为敌人使能尽后方一切工作之效率;募集组于必需时应负责代政府募集抗战需要一切物资(包括本会经费)及劳工,使政府命令推行顺利。扎根西畴村寨自发组织的一系列改良活动展现出惊人管理效率,在抗战时期,在改进风俗文化、筹集军粮、抗战动员、民族宣传等发挥了积极的作用。

图为西畴县侬族苗族抗战意识促进会简章部分内容

回望往昔,西畴民族儿女在战火硝烟中书写的,不仅是一曲保家卫国的热血壮歌,更是民族团结奋斗的生动实践篇章。

(来源:文山州档案馆)

(编辑:刘红丹 美编:冯鹤 二审:刘虹 终审:徐昌建)