文山民性诚朴,尚忠义,每当国难,义无反顾,远至中法战争,近至护国出滇入粤桂之战,向义从不后人。“七·七”事变,文山是抗战大后方,日寇侵越,旋即成为大后方中的御敌前沿,与敌对垒边荒,固国门而实后方。抗日战争之中,文山为国出兵,袍泽甚众,俊彦辈出,战绩不俗。而普通民众出钱出粮,出力出物及征购征工之频繁和深重,又仿佛让我们看到昔日文山人民胼手胝足构筑后方国防体系的壮举,此种贡献,当可谓毁家以助军糈,殉国而遗孤寡,惜文档遗失甚众,事迹多难寻求,现存档案资料,实难记其功之万一,无名伟业,只能存作千古谜底。然文山抗日先辈之热血,理应成为鼓舞后辈的精神力量,其苦、其志、其功,后人自当铭记。

1937年7月7日,日本军国主义发动了对华侵略战争。地处大西南的文山,在全国抗日救亡运动的影响下,迅速加入全民族抗日救亡运动行列,掀起了抗日救国的高潮。抗战爆发当年,文山地区7县1区(1区为麻栗坡)相继成立了抗敌后援会,负责筹组兵源物资,支援抗战。各县(区)人民在抗敌后援会的组织下,纷纷慷慨解囊,为前方将士捐钱捐物。各县中学、简师学生自发走向街头,向社会各界劝募寒衣,并得到了民众的积极响应。文山市、麻栗坡特别区在街头设置了献金台,号召民众为抗日救国捐款,当时相当贫穷的文山人民,拿出了自己所能拿出的东西。麻栗坡特别区各界抗敌后援会在发出了《为劝募救国公债告全区民众书》后,短短几天内就劝募到国币1万元,而其当时人口仅12万人。文山市则出现了祖孙同上献金台捐款的动人场景。文山当时的一些社会知名人士也慷慨解囊,为抗日出钱出力。原开广警备司令龙开甲献出国币1万元,出资额为全县之冠,在全省也属前列。时任广南县抗敌后援会宣传股长、后任国民党广南县党部代理书记长的冯君雅,在妻儿挨饿受冻的情况下,从其微薄的薪水中捐出龙银100元作为出征将士寒衣款,被誉为“爱国可风”。

各县区的募捐活动,从抗战开始到抗战结束,一直没有停止。文山市人民贡献尤大,仅1943年,文山市各界“七·七”献金活动就收到国币共计256419.52元,除按献金解缴办法规定提出六分之一作慰劳文山城区出征军人家属外,余款213682.93元全部交中央银行解缴国库作抗日经费。麻栗坡人民虽地处边荒,却总是爱国争先,从善若流,当1943年12月11日著名的常德会战结束后,麻栗坡人民迅速献出国币5000元慰问在此役中大显神威的由滇中子弟组成的国民革命军第58军,并致电58军军长鲁道源,称赞58军“常德鏖战,独拔劲敌。捷音远播,勋映河山”。同时,麻栗坡对汛区第一次全区代表大会还鼓励58军将士“抚师凭白刃以靖国难,厉兵秣马拼赤血而完大业”。在家乡父老的鼓舞下,有众多文山子弟参加的58军此后越战越勇,在江西、湖南、湖北等地屡挫强敌。

除了捐款捐物支援前线,文山各县区人民还积极组织起来,主动承担了保卫家园的重任。1940年日寇侵入越南,文山突然由大后方变为御敌前线;在面临日军入侵危险的情况下,各县区纷纷组织成立了民众自卫预备大队,负责组织训练境内壮丁和民防事务。旃勉、杜启贤、林开武分别就任文山、丘北和西畴县民众自卫预备大队长期间,组训壮丁,维护治安,作用颇大。各县区除成立了民众自卫预备大队之外,还增设了若干自卫队,随时准备配合正规军抗击日军。1945年,当日军长驱直入贵州之时,广南县将全县有枪之人及具有号召力者分别委为各级自卫大队的大队长和小队长,计全县共分14大队,100余中队,每乡均设有1个大队,每保设1个中队,每甲设1个分队,以备战时征调,可谓全民动员。文山境内的少数民族在抗战中也显示出了很高的爱国热情。西畴县在该县壮族、苗族聚居的村庄成立了全侬族苗族抗战意识促进会和苗族抗战意识促进会,以组织当地少数民族的抗日活动。麻栗坡特别区还在1940年成立了以项朝凤(苗族)为队长的弓弩队,在中越边境地区抗击日军;在文山各族人民抗日热情高涨的情况下,日军一直不敢轻易对文山发动大规模的军事进攻,只能利用中越边境壮、苗、傣等民族跨境而居的特点,派特务入内拉拢汉奸和边民,但结果总是无功而返。

中国的青年学生,在民族危亡的关键时期,总要发挥巨大作用,文山的青年学生和知识分子也不例外。从抗战爆发起,文山各中等学校的师生就成为宣传抗日的生力军。为培养文武兼备的学生,省立开广中学在教学中设立了野外勤务、筑垒教范、内务规则、步兵操典、射击教范、陆军礼节等军训科目,其他中等学校也设立了相应的军训科目。在课堂上,同学们以“转俗移风因材施教,肩危任重为国献身”自警,在课外则以“执笔从戎方称志士,上马杀敌不愧书生”互勉。开化简师教师侯明生以身作则,投身60军,1938年战死于江西抗日前线。另外,在1944年10月4日蒋介石发动的“10万知识青年从军运动”中,文山各中等学校学生踊跃从军,至11月,有81名学生参加青年军。他们中的许多人从此跨出家门,奔向战场,埋骨异乡,一去不返。

文山的商界及其他从业人员也以不同方式表明了各自的抗日热情。理发店老板打出了“倭寇不除,有何颜面;国仇未报,负此头颅”的标语,客栈则鼓励来往住客“今夜望门投宿,明朝万里从军”。说书人在说书场打出了“丑末净旦生大家驱除汉贼,刀枪剑戟棍一齐杀退番兵”的横标,让人听得激愤,看得热血沸腾。

此外,普通文山民众还在居家各处贴上对联,表明抗日之志。通常可见的如:“纾难毁家捐输战费,从军服役赶出倭奴”“课子复课孙好教子孝孙贤合力同心驱寇盗,保家先保国怎忍家危国破低身下首做奴才”“满庭兰桂乃汉室儿孙好教他服役从戎共为炎黄雪耻,一日米盐守战时节约即此是持家谋国行看华夏中兴”等。这些对联从日常生活、家训和国事等方面表现出了文山普通民众的抗日热情。

抗战时期,文山7县1区籍官兵,主要参加了由云南子弟组成的国民革命军第60军、第58军和新3军。此外,另有部队官兵分散在国民革命军其他部队和地方武装之中,兵员总数近2万人。他们在卢汉、鲁道源、张冲、戴安澜等将军指挥下,在大江南北,在缅北战场,奋勇杀敌。其挟雷携电、驰骋疆场的雄风,在图籍咨表中,尽显无遗。

在名垂青史的抗战诸战役中,包括杭州空战、台儿庄战役、第三次长沙会战、常德之战、松山之战及缅北战役等大战中,均活跃着文山籍官兵的身影。1937年8月14日淞沪会战期间的杭州空战,是中国空军名扬中外的第一场空战。在此役中,文山人朱天宝在中国空军英雄、空军第4大队队长高志航的率领下,与妄图毁灭国民政府空军摇篮——笕桥(中央航校所在地)的日空军木根津轰炸大队和驻台北的鹿屋航空队大战于杭州上空,激战30分钟,以无一伤亡的战绩,击落日机6架,轰动一时,8月14日因此被国民政府定为空军节。举世闻名的台儿庄战役是60军作出巨大牺牲,建功颇大的一场会战,也是文山袍泽最值得骄傲的一役。在此战役中,拥有众多文山籍官兵的国民革命军第60军183师542旅在台儿庄以血肉之躯力拼强敌,副旅长马继武(丘北人)在旅长陈钟书(原麻栗坡督办)阵亡后,接替指挥全旅继续战斗,全旅官兵以无比的勇气和重大牺牲换来了整个战役的胜利。但在此战役中,仅文山市就有包括183师连长周希尧、机枪手殷廷璜及夏蓂等在内的34名官兵阵亡。58军是滇军中除60军之外的又一劲旅,其所属新编第10师2旅第4团上校团长刘北海(西畴县西洒镇英代村人)是该军的一员猛将。在武汉会战期间,刘北海率部于湖北桂口市与日军作战,其身先士卒,亲临阵地指挥,不幸头部中弹,壮烈牺牲。所部少尉书记江宏煌、1连排长李坤甫、陈春坤、机枪2连排长张继忠及全排官兵受其激励,前赴后继,英勇杀敌,全部力战殉国。刘北海也是文山地区抗战中阵亡的最高职级军人。

文山市还产生了一名抗战期间有名的空军王牌飞行员。古木人谭鲲于空军军官学校结业后,入空军第3大队参战,先后参加了豫东、中原、胶东及徐州会战,击落敌机8架,荣获八星序奖章及云鹰、复兴、忠勤、胜利、宣威等勋奖章,战功卓著,名显当时。

文山籍普通官兵在抗日战场上的忠勇表现不仅在国内战场上,在缅北战场也同样表现出色。国民革命军新编第38师112团第8连中士班长刘正云(丘北人)在缅北战役中,负伤杀敌,机智勇敢,为官兵树立了良好形象,也为缅北战役的胜利作出了贡献。为表彰其功勋,国民政府军事委员会委员长蒋介石于1945年1月以渝字第13126号文和第3105号奖章颁授刘正云,并授陆海空军乙种二等奖章一座和陆海空军奖章执照一份。在缅北战场,战斗最惨烈的1942年5月,文山籍中尉排长殷质泽追随被周恩来称作“黄埔之英,民族之雄”的200师师长戴安澜与日军血战于缅甸瓦城,力战身死,忠魂随戴将军而去,忠骨则永远埋在异国他乡。

除了上述诸人,文山籍官兵中,还有许多名扬抗日疆场者,其中有长期率军在黄泛区和豫鲁边区抗击日军的国民革命军第28集团军副总司令陈又新(广南珠琳镇人);有在“八·一三”淞沪会战和徐州会战中痛击日寇的原国民革命军第7军171师少将师长陈凯荣(广南珠琳镇人);有参加过台儿庄战役和江西石子岭之战,并以战功升任21师副师长的任孝宗(文山市人);有叔侄携手参加台儿庄战役的文山城苏景泰和苏绍钦;有在湖北新阳抗战阵亡的183师上尉连长赵冶平(文山市人),及在江西萍乡登官战斗中阵亡的第58军新10师中尉排长萧体忠(广南县人),整个抗战期间,近800名文山人民的优秀儿女为了抗日救国和民族解放,长眠在大江南北和异国他乡。他们是文山的骄傲,也是中华民族的骄傲。

文山民众是抗战中的无名英雄和有功之臣。毛泽东主席说过:“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”文山民众用行动证实了此言。抗战期间,文山、砚山、西畴、马关、富宁、广南、丘北7县和麻栗坡特别区的人口共60万余人,但在抗战中人均承担的责任却数倍于省内外的一些地区,无休止的征工和征实征购,成了文山人民当时的生活主线。

在征工方面,从抗战开始,到抗战胜利,征用民工民夫就一直没有停止过。1937年,随着抗日战争的爆发,滇黔绥靖公署迭准航委会在广南城修建一个飞机场,当时广南第一至第七区各派1200民工,自带撮箕、锄头、扁担等工具,连日赶修。西畴等县也组织民工参与修建机场,用工之巨,省内鲜有。至次年底机场竣工时,先后用工近100万个。1940年日军侵入越南后,为抗战所需,马关县迅速出动民工民夫5000余人参与抢修昆(明)河(口)公路,保障了交通线的通畅。同年,文山市还组织民工协助开远市完成了开文公路开远市境35公里的土方工程,并使文山市境铺碎石工程全部完工。此外,1945年7月,中国远征军第2师又于麻栗坡开辟小型飞机场,每日用工240名,约半月完工,用工约3600个,所需经费民夫全部由麻栗坡特别区所属的三乡六对汛负担。

除了较大的工程征工之外,平时的征工也十分频繁;无论运输,抢修工事,破路等活动,均由文山民工完成。第9集团军入驻文山后,为解决后勤支持效率不高的问题,在文山地区实施《民众义输担架组织及运送办法》,负责伤兵运输等事项。该办法具体规定了组织义输队的县乡镇及6条线路,形成了以文山城为中心,包括西畴、麻栗坡、马关、砚山、丘北、开远、富宁、广南等县区在内,涉及25个中转点的义输网。每条线上,在战事发生后,由民工组织的担架队来来往往,场面十分壮观。而所用民夫之数,实难计数。文山市抗战时期约有人口11万人,从1940年第9集团军入驻至1945年抗战胜利5年间,共征用运输民夫16万余人次,超过了全县人口总数。

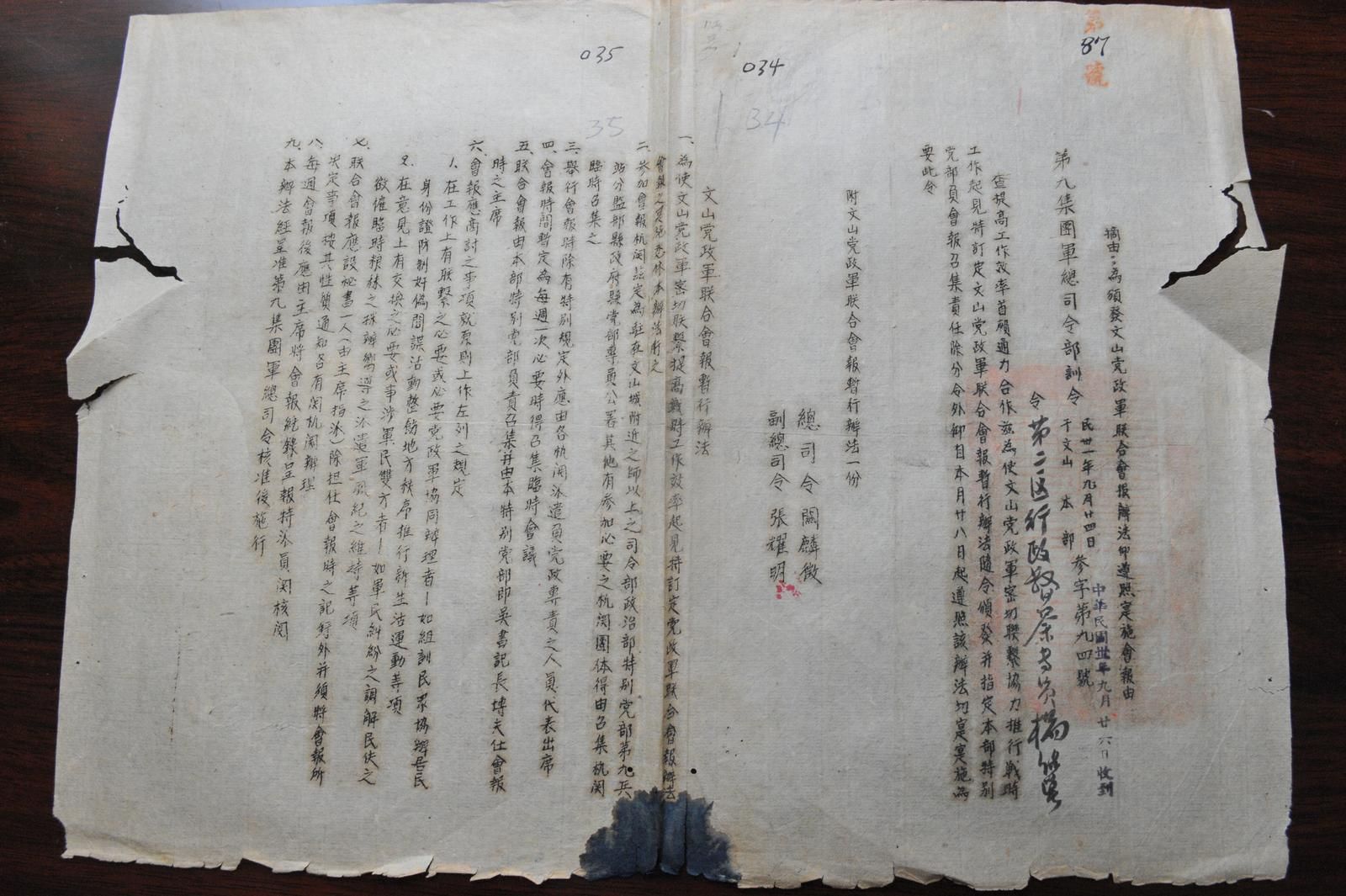

为统筹文山党政军事务,驻文第九集团军总司令部制定了《文山党政军联合会报办法》,分令各部各机关一体遵照。

在征实征购方面,自抗战开始,特别是日军入侵越南后,文山民众的负担骤然增加,小到日常生活用品,大到马匹、大米和土木建筑用具,均在征调之列。由于大军云集,加上盟国军政人员入驻,文山民众不得不勒紧裤带,支持抗战。当时,文山地区7县1区每年所承担的军粮数约为2000万市斤,从1942年到1945年间,共提供军米近8000万市斤,人均约137市斤。从云南田赋粮食管理处和第9集团军分监部与文山各区县往来的公文中可以看出,征粮之重,几近文山七县一区人民所能承担的极限。为缓解军粮紧张状况,杜绝因酿酒造成的粮食浪费,第9集团军颁行了《第9集团军防区各县彻底禁酒实施办法》,并在文山等县施行。但是,这一办法作用仍然十分有限,文山各县区1939年总人口为604495人,至1940年仅有528746人,减少7万余人,减少人口中多数为死亡,而死亡人口中,多数又为饿死。

由于文山特殊的地理位置,日军地面部队不敢轻易入侵,中国守军为执行蒋介石“与敌保持接触”的指令,同时也因无力对北越日军发动大规模的攻击,因此,双方实际上都满足于相持状况。为打破平衡,削弱文山人民的抗战意志,空袭就成了日军虚张声势的手段。从1940年2月至1941年6月期间,日军先后派出飞机65架对文山县城、富宁县城、西畴县城、马关县城、广南县城及马关都龙街进行空袭,炸死炸伤160余人,毁坏房屋570余间,给当地人民造成了重大损失。但文山人民没有被吓倒,而是积极配合驻文第9集团军进行防御,击退了日军对麻栗坡边境地区的进攻,并协助驻军主动出击,对北越日军作战10余次,歼敌100余人,确保了边境和后方的安全。

文山人民对抗日战争的贡献还远不止上述这些,许多无名英烈和无声的事迹仍不为人所知,然而文山抗日先辈在民族解放战争中彰显出的巨大精神力量,却一直流传至今。时光虽逝,忠魂尤存,高山仰止。

(来源:中共文山州委党史研究室)

(编辑:郭韦 实习生:李香 美编:冯鹤 二审:刘虹 终审:徐昌建)